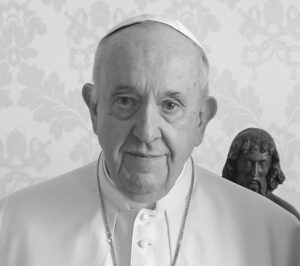

Der am Silvestermorgen verstorbene Joseph Ratzinger gilt allgemein als Jahrhundert-Theologe. Er war einer der größten Denker unserer Zeit. In seiner Person verbanden sich tiefe Frömmigkeit und hoher Intellekt. Die Verbindung von Glauben und Vernunft war sein Lebensthema. Professor war sein Traumberuf. Bischof oder gar Papst werden wollte der Bayer nie. Doch er ließ sich als „als einfacher und bescheidener Arbeiter im Weinberg des Herrn“ in die Pflicht nehmen. Seine Größe zeigte er mit seiner historisch fast beispiellosen Rücktrittserklärung, mit er die Welt im Februar 2013 schockte.

Kindheit und Jugend in Oberbayern

Am 16. April 1927, einem Karsamstag, erblickte Benedikt XVI. als Joseph Aloisius Ratzinger in Marktl am Inn das Licht der Welt. Ratzinger wuchs mit seinen beiden Geschwistern, seinem Bruder Georg (1924-2020) und seiner Schwester Maria (1921-1991) in bescheidenen und einfachen Verhältnissen auf. Seine Mutter Maria war Hausfrau, sein Vater Joseph Gendarm. Die Familie hatte damit ein geregeltes, aber kein sehr hohes Einkommen. Damit alle drei Kinder studieren konnten, mussten die Eltern große Entbehrungen auf sich nehmen. Aus beruflichen Gründen musste Ratzingers Vater mit der Familie häufig umziehen. Den größten Teil seiner Jugend verbrachte Ratzinger in Traunstein, wo die Familie in einem alten, reparaturbedürftigen Bauernhaus lebte, in das es sogar reinregnete. Doch für den kleinen Joseph Ratzinger war es ein Kindheitstraum, für den er dankbar war: „Denn gerade (…) [durch das sparsame und einfache Leben] entstehen Freuden, die man im Reichtum nicht haben kann. Ich denke oft zurück, wie schön es war, wie wir uns über die kleinsten Dinge freuen konnten“. Durch die große Einfachheit sei neben der Freude auch die Liebe zueinander gewachsen.

Seine Kindheit und Jugend im katholischen Oberbayern waren für Ratzinger sehr prägend. In seinem geistlichen Testament dankt der verstorbene Papst „dem Herrn für die schöne Heimat im bayerischen Voralpenland, in der ich immer wieder den Glanz des Schöpfers selbst durchscheinen sehen durfte“ sowie den Menschen seiner Heimat dafür, dass er „bei ihnen immer wieder die Schönheit des Glaubens erleben durfte“. Mit seiner bayerischen Heimat blieb er auch während seiner langen Zeit in Rom, wo er die letzten 40 Jahre seines Lebens – zunächst als Kurienkardinal, dann als Papst und schließlich als Papst emeritus – lebte, eng verbunden. „Mein Herz schlägt bayerisch“, bekannte Benedikt XVI. auf seinem Hinflug zu seinem Bayern-Besuch im September 2006.

Den für Ratzinger von Anfang an prägenden christlichen Glauben, bekam er schon von seinen sehr religiösen Eltern vermittelt. Bereits vier Stunden nach seiner Geburt wurde der spätere Papst getauft. Zu Hause wurde gebetet und die Familie besuchte zusammen den Sonntagsgottesdienst. Bereits als kleinen Jungen begeisterte ihn die geheimnisvolle lateinische Liturgie. Aber auch rational sprach ihn der Glaube an. Prägend war für Joseph Ratzinger auch die Zeit des Nationalsozialismus. Er ist gerade mal fünf Jahre alt, als Adolf Hitler an die Macht kommt. Ratzingers Vater war dezidierter Hitler-Gegner. In die HJ wird Ratzinger von seinem Seminar in Traunstein aus, das er wie sein älterer Bruder Georg besuchte, pflichtmäßig hineingemeldet. Der Nationalsozialismus zwingt Ratzinger auch dazu, sich mit seinem christlichen Glauben, in den er hineingewachsen war, auseinanderzusetzen. So versucht er Argumente zu finden, um sich für Streitgespräche zu wappnen. Für Ratzinger ist es ein „rationales Abenteuer“, das ihn weitere Horizonte erkennen lässt.

Als 16-Jähriger wird er als Flakhelfer in den Zweiten Weltkrieg eingezogen. Ein Jahr später kommt er zum Arbeitsdienst und dann zur Infanterie nach Traunstein, wo er in Gefangenschaft gerät. Nach kurzer amerikanischer Kriegsgefangenschaft wird er bereits im Juni 1945 entlassen.

Nach dem Krieg Studium und Priesterweihe

Nach dem Krieg studiert Ratzinger – mit dem Wunsch Professor zu werden – von 1946 bis 1951 Theologie in Freising und München. Er will „den Glauben begreifen“. Auch interessiert ihn die geistige Auseinandersetzung mit der abendländischen Geschichte: die Begegnung von Jerusalem, Athen und Rom, die unsere westliche Kultur geprägt hat. Mit gerade einmal 24 Jahren wird er am 29. Juni 1951 – also vor über 71 Jahren – zusammen mit seinem älteren Bruder Georg im Freisinger Dom zum Priester geweiht. Nach einer kurzen Zeit als Kaplan verfolgte er seine akademische Karriere weiter. Mit 26 Jahren wird er mit einer Arbeit über den antiken Kirchenlehrer Augustinus promoviert. Vier Jahre später beendet er seine Habilitationsschrift über die Geschichtstheologie Bonaventuras.

Einer der jüngsten Professoren Deutschlands und Konzilstheologe

Nach einer Lehrtätigkeit an der Freisinger Hochschule wird Ratzinger mit nur 31 Jahren Professor in Bonn. Er ist einer der jüngsten Professoren Deutschlands. Seine Vorlesungen im ehemaligen kurfürstlichen Schloss sind brechend voll. Sein Ortsbischof, der Kölner Erzbischof Kardinal Frings, wird auf das „Wunderkind“ aufmerksam und macht Joseph Ratzinger zu seinem Berater. Mit nur 35 Jahren nahm er als offizieller Konzilstheologe am Zweiten Vatikanischen Konzil teil. Für den Kölner Kardinal schrieb er eine aufsehenerregende Rede. Seinen Einfluss spielte Ratzinger mit der ihm eigenen Bescheidenheit jedoch herunter: „Man soll (…) nie die Rolle eines einzelnen überschätzen“. Impulse könne man nur dann geben, wenn „andere dasselbe wollten“. Ratzinger galt damals als reformorientierter, progressiver Theologe. Er wollte jedoch keine „Revolution“, sondern sah die Reformen und Texte des Konzils „ganz und gar in der Kontinuität des Glaubens“.

Studentenrevolte in Tübingen und Wechsel nach Regensburg

Nach einer kurzen Zeit in Münster (1963-1966) wurde Ratzinger 1966 Professor in Tübingen. In dieser Zeit veröffentlichte Joseph Ratzinger mit seiner „Einführung in das Christentum“ eines seiner bekanntesten und meist gelesenen Werke.

In Tübingen erlebte Ratzinger im Jahr 1968 auch die Studentenrevolte mit. Viele sehen diese als ein für Ratzinger einschneidendes Schlüsselerlebnis und als einen Grund für seine Wandlung zum Konservativen an. Ratzinger wechselte dann nach Regensburg, wo sein Bruder Georg als Domkapellmeister und Leiter der weltberühmten Regensburger Domspatzen tätig war. An der Universität Regensburg – wo er ab 1969 als Professor der Dogmatik und Dogmengeschichte lehrte – verbrachte er seine längste Zeit als Professor.

Erzbischof von München und Freising

Im Jahr 1977 wird Joseph Ratzinger überraschend von Papst Paul VI. zum Erzbischof von München und Freising ernannt. Für Ratzinger ist es ein „Schock“. Kann er diese Berufung annehmen? Ist er dieser Aufgabe gewachsen? Ratzinger hat daran große Zweifel, da er wenig Erfahrung als Seelsorger hat und bei sich weder eine große organisatorische noch administrative Begabung sieht. Außerdem hatte er eigentlich als Professor ein „Œuvre“ schaffen wollen. Doch Ratzinger nimmt die ihm zugedachte Aufgabe an.

Ob er bereits damals angemessen auf die Problematik sexuellen Missbrauchs reagierte, ist mit dem im vergangenen Januar vorgestellten Münchener Missbrauchsgutachten in Frage gestellt worden. Benedikt XVI. stritt ab, in den ihm vorgeworfenen Fällen, Priester in Kenntnis ihrer Missbrauchstaten in der Seelsorge eingesetzt zu haben. Das Münchner Gutachten enthält auch keinen Beweis für eine solche Kenntnis, sondern hält diese lediglich für „überwiegend wahrscheinlich“.

Im Februar des vergangenen Jahres schrieb Benedikt, dass man selbst in die „übergroße Schuld“ des Missbrauchs hineingerate, wenn man sie übersehen wolle oder „nicht mit der nötigen Entschiedenheit und Verantwortung“ angehe, was zu oft geschehen sei. Er bat gegenüber den Opfern sexuellen Missbrauchs um Entschuldigung und schrieb weiter: „Ich habe in der katholischen Kirche große Verantwortung getragen. Umso größer ist mein Schmerz über die Vergehen und Fehler, die in meinen Amtszeiten und an den betreffenden Orten geschehen sind. Jeder einzelne Fall eines sexuellen Übergriffs ist furchtbar und nicht wieder gut zu machen. Die Opfer von sexuellem Mißbrauch haben mein tiefes Mitgefühl und ich bedauere jeden einzelnen Fall.“

Präfekt der Glaubenskongregation unter Papst Johannes Paul II.

Kurz nach seiner Ernennung zum Erzbischof wird er – mir erst 50 Jahren – auch Kardinal. Ratzinger war der letzte lebende von Papst Paul VI. kreierte Kardinal gewesen. Als Kardinal nimmt er an den beiden Konklaven im Jahr 1978 teil, bei denen er Karol Wojtyła, den späteren Papst Johannes Paul II., näher kennenlernt. Der polnische Papst will Ratzinger schon bald als Präfekt der Glaubenskongregation nach Rom holen. Als der Papst ihm das Recht einräumt, weiter Werke herausbringen zu können, folgte Ratzinger schließlich im Jahr 1981 dem Ruf nach Rom. Fortan galt er in theologischen Fragen als rechte Hand Johannes Paul II.

Als Chef der Glaubenskongregation fiel Ratzinger fast ein Vierteljahrhundert die Aufgabe zu, „die gesunde Lehre voranzutreiben (…), die Irrtümer zu korrigieren und die Irrenden auf den rechten Weg zurückzuführen“. Seine Tätigkeit als „strenger Glaubenswächter“ brachte Ratzinger – in Anspielung auf seine deutsche Herkunft – Spitznamen wie „Panzerkardinal“ oder „Gottes Rottweiler“ ein, die nicht in Einklang mit der feinsinnigen und zurückhaltenden Art Joseph Ratzingers standen.

Als Präfekt der Glaubenskongregation hat er sich u. a. mit neuen bioethischen Fragen zu beschäftigen. Außerdem bekämpft er die in Südamerika aufkommende „Befreiungstheologie“, die teilweise sozialistische Ziele verfolgt und in der Ratzinger eine Politisierung des Glaubens sieht. Ratzinger spricht sich zudem für den Schutz des Lebens und gegen Abtreibungen aus. Im Jahr 1998 forderte Rom die katholische Kirche in Deutschland zum Ausstieg aus dem System der staatlichen Schwangerschaftskonfliktberatung auf, da sich die Kirche mit der Ausstellung des Beratungsscheins, der zu einer Abtreibung berechtigt, an der Tötung des Kindes mitschuldig mache.

In Fragen der „Sexualmoral“ vertrat Ratzinger eine konservative Haltung. In dem Gesprächsband „Salz der Erde“ sagte der damalige Kurienkardinal Ratzinger, dass es auf die Grundintention ankomme. Sexualität gehöre „zum Urguten des Menschseins“, dürfe aber nicht zur Ware werden, bei der der Mensch „nur als Sexobjekt“ und „nicht mehr als Person“ wahrgenommen werde.

Als Chef der Glaubenskongregation setzte sich Joseph Ratzinger auch gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche ein. Um sicherzustellen, dass gegen kirchliche Missbrauchstäter ordnungsgemäß vorgegangen wird und um zu verhindern, dass Bischöfe untätig bleiben, setzte Ratzinger 2001 durch, dass entsprechende Fälle von den Bischöfen an die Glaubenskongregation zu übermitteln sind. Nach seiner Wahl zum Nachfolger Petri traf Benedikt XVI. als erster Papst Missbrauchsopfer. Während seines Pontifikats wurden mehrere Hundert Priester aus dem Amt entfernt.

Mehrmals reicht Ratzinger altersbedingt seinen Rücktritt ein, doch Papst Johannes Paul II. will nicht auf ihn verzichten. Ratzinger träumt davon, seinen Lebensabend zusammen mit seinem Bruder Georg in Bayern zu verbringen und sich dem Schreiben zu widmen. Doch es kommt anders.

„Wir sind Papst“: Erster deutscher Papst seit einem halben Jahrtausend

Im Frühjahr des Jahres 2005 stirbt Papst Johannes Paul II. Als Kardinaldekan leitet er das Requiem für den verstorbenen Pontifex auf dem Petersplatz. Der Deutsche gilt als einer der Favoriten auf die Nachfolge Johannes Pauls II. Und doch ist es eine Sensation, als der Kardinalprotodiakon am 19. April 2005 auf der Benediktionsloggia des Peterdoms verkündet: „Habemus papam – Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum – Dominum Josephum – Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem – Ratzinger!“

Die Kardinäle wählen den bereits 78-jährigen Joseph Ratzinger als ersten Deutschen und zweiten Nicht-Italiener in 482 Jahren zum Bischof von Rom. 60 Jahre nach dem Krieg und dem totalen moralischen Bankrott Deutschlands wird ein Deutscher Oberhaupt von weltweit über einer Milliarde Katholiken. Die aus der katholischen Kirche ausgetretene Spiegel-Journalistin Gisela Friedrichsen sagte einmal, dass für sie mit diesem Tag die Nachkriegszeit endete. „Wir sind Papst!“ – der vielleicht berühmteste Titel der Bild-Zeitung – drückte dieses Jahrhundert-Gefühl aus.

Doch Papst werden wollte Ratzinger nie. Noch in der Nacht vor seiner Wahl betet er dafür, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Als „einfacher und bescheidener Arbeiter im Weinberg des Herrn“ nimmt er die Wahl in dem Vertrauen darauf, „dass der Herr weiß, auch mit unzulänglichen Instrumenten zu agieren“, an.

Weltjugendtag in Köln und Besuch der bayrischen Heimat

Als Papst setzt Benedikt XVI. die rege Reisetätigkeit seines Vorgängers fort. Seine erste Auslandsreise führt den frisch gewählten deutschen Papst ausgerechnet nach Deutschland: In Köln findet der 20. Weltjugendtag statt. Benedikt XVI. wird mit „Benedetto“-Rufen wie ein Popstar gefeiert. An der Abschlussmesse auf dem Kölner Marienfeld nehmen über 1,2 Millionen Menschen aus aller Welt teil.

Ein Jahr später kommt Papst Benedikt XVI. ein zweites Mal nach Deutschland, um seine bayerische Heimat zu besuchen. Dort besuchte er „seine Erzdiözese“ München und Freising, die Orte seine Kindheit und Jugend sowie Regensburg, wo er neun Jahre als Professor tätig gewesen war. 14 Jahre später, im Sommer 2020, sollte er noch ein letztes Mal nach Bayern zurückkehren, um sich von seinem sterbenden Bruder zu verabschieden.

Als Papst veröffentlichte er die Enzyklika „Deus caritas est – Gott ist die Liebe“ sowie zwei weitere Enzykliken. Zudem vollendete er seine „Jesus von Nazareth“-Trilogie, die in über 30 Sprachen übersetzt wurde.

Mit den Jahren nahm die anfängliche Begeisterung der Deutschen für „ihren Papst“ zunehmend ab. Viele Deutsche erwarteten Reformen, die Benedikt ablehnte oder zu denen ihm vielleicht auch die Kraft oder der Mut fehlte. Zudem agierte Papst Benedikt XVI. zuweilen auch etwas unglücklich – wie bei der Wiederaufnahme der Pius-Brüder in die katholische Kirche. In dem Interviewband „Letzte Gespräche“ bezeichnete der bereits emeritierte Papst Benedikt, der sich mehr als ein Professor und Denker sah, das „praktische Regieren“ als „eine gewisse Schwäche“ von ihm. Des Weiteren wurde seine Amtszeit u. a. vom „Vatileaks“-Skandal belastet, als in den Jahren 2011 und 2012 ein päpstlicher Kammerdiener Unterlagen an Medien weitergab.

Papst Benedikt konnte mit seiner bescheidenen und herzlichen Art aber durchaus auch begeistern. Insbesondere auf den Weltjugendtagen oder seinen Auslandreisen, beispielsweise nach Großbritannien, zeigte er, dass er Massen begeistern kann – auch wenn er selbst dazu meinte: „[B]eim Jubel der Massen wusste ich immer, die Leute meinen ja nicht dieses armselige Männlein da, sondern meinen doch den, den ich vertrete.“ Und auch in der persönlichen Begegnung konnte er Menschen für sich gewinnen. So bezeichnete beispielsweise der deutsche Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer eine Audienz bei Benedikt im Oktober 2005 in Rom als „Höhepunkt in meinem Leben“. Ein Foto von der Begegnung, die ihn dazu veranlasst habe, wieder häufiger in die Kirche zu gehen und zu beten, trage er auf Reisen stets mit sich. Die Ausstrahlung, die innere Ruhe und Würde sowie seine Herzlichkeit hätten ihn „stark beeindruckt“. Für ihn sei er „der beste Papst“ gewesen, den er erlebt habe.

Historische Rede im Bundestag

Im September 2011 kam Benedikt das erste Mal zu einem offiziellen Staatsbesuch nach Deutschland. Er besuchte Berlin, Thüringen und Freiburg. Im Berliner Bundestag hielt er eine historische und große Rede zu den Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaats und der Entwicklung der Menschenrechte. Politik müsse „Mühen um Gerechtigkeit sein“, um so die Grundvoraussetzung für Frieden zu schaffen. Um zu erkennen, was wahres Recht sei, verwies der Papst dabei auf Natur und Vernunft als wahre Rechtsquellen.

Im Berliner Olympiastadion feierte der deutsche Papst eine Messe mit über 60.000 Teilnehmern. In Freiburg hielt Papst Benedikt eine vielbeachtete Rede über Änderungsbedarf in der Kirche. Die gesamte Gemeinschaft, aber auch jeder einzelne Christ seien „zur stetigen Änderung aufgerufen.“ Eine selbstgenügsam gewordene und zu sehr institutionalisierte Kirche müsse sich von „materiellen und politischen Lasten und Privilegien“ befreien und gewissermaßen „ent-weltlichen“, um so „wirklich weltoffen“ ihre „Sendung zu verwirklichen“.

Erster freiwilliger Papst-Rücktritt seit 1394

Am 13. Februar 2013 erklärt der damals fast 86-jährige Papst Benedikt im Vatikan vor einer Runde versammelter Kardinäle auf lateinisch, dass er zu der Gewissheit gelangt sei, dass seine Kräfte, „infolge des vorgerückten Alters, nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben.“ Um „das Schifflein Petri zu steuern“ seien aber „sowohl die Kraft des Körpers, als auch die Kraft des Geistes notwendig“. Er müsse daher sein Unvermögen erkennen“, seinen ihm „anvertrauten Dienst weiter gut auszuführen“ und verkündete den verdutzten Kardinälen, „auf das Amt des Bischofs von Rom (…) zu verzichten“.

Der Papst ist aus freien Stücken zurückgetreten. Sowas hatte Rom, seit dem die von Michelangelo entworfene Kuppel des Petersdoms sich über der ewigen Stadt erhebt, noch nicht erlebt. Es ist der erste freiwillige Amtsverzicht eines Papstes seit mehr als 600 Jahren und erst der zweite überhaupt in 2000 Jahren Kirchengeschichte.

Mit seinem Rücktritt hat Benedikt XVI. der Welt seinen Charakter und seine Größe gezeigt. Abraham Lincoln sagte einst: „Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht.“ Papst Benedikt XVI. hatte Macht. Das US-Magazin Forbes listete ihn zeitweise als fünftmächtigsten Menschen der Welt. Gerade mit zunehmender Schwäche klammern sich viele an ihre Macht. Benedikt hätte dies leicht tun können. Doch als er sein zunehmendes Unvermögen erkannte, entschied er sich als „einfacher und bescheidener Arbeiter im Weinberg des Herrn“ Platz für einen kraftvollen Nachfolger zu machen. Damit hat er auch seinen Nachfolgern für den Fall, dass diese sich nicht mehr in der Lage sehen sollten, den „Petrusdienst“ angemessen auszuüben, die Tür zum Rücktritt geöffnet. Der konservative Benedikt XVI. hat mit seinem mutigen Rücktritt das Papstamt verändert.

Papa emeritus

Nach seinem Pontifikat begann der emeritierte Papst seine „letzte Etappe seiner Pilgerreise auf dieser Erde“. Er lebte zurückgezogen als Papa emeritus im Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten. Er glaubte, dass der liebe Gott ihm nach seinem Amtsverzicht vielleicht noch ein Jahr geben würde. Es wurden fast zehn Jahre. Nun ist Joseph Ratzinger im Alter von 95 Jahren heimgegangen. Keinem seiner 264 Vorgänger im Amt des Bischofs von Rom war solch ein langes Leben vergönnt.

„Ich muss auch nicht in allem mit ihm übereinstimmen, kann ihn als Papst – und als Mensch – aber trotzdem wertschätzen und Hochachtung für ihn empfinden“, sagte einst die Ski-Alpin-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch über ihren Landsmann.

Benedikt XVI. hat mit vielen seiner Gedanken und Impulse Millionen von Menschen inspiriert – auch mich. Vergelt’s Gott!